聚良材睿智,为迈向一流而奋斗

2023年3月25日,浙江大学海南研究院棉花及经济作物精准育种与种质创新团队在Journal of Advanced Research 发表了题为Gossypium purpurascens genome provides insight into the origin and domestication of upland cotton 的研究论文,从基因组水平解析了陆地棉半野生棉种蓬蓬棉(G. purpurascens)的进化地位,探讨了蓬蓬棉的起源与历史意义,揭示了结构变异(Structural Variation, SV)在陆地棉驯化和改良中发挥了重要作用,发现中国是四倍体棉花最早驯化栽培的国家之一。

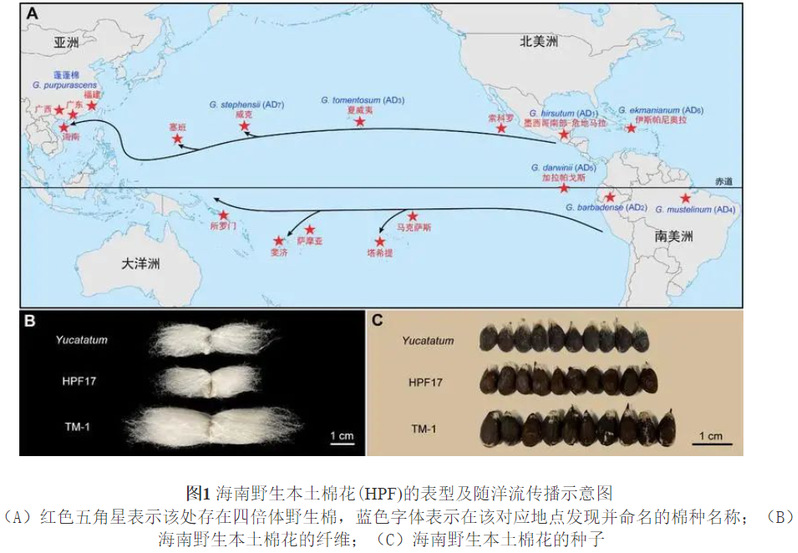

异源四倍体陆地棉(Gossypium hirsutum L.)原产于中美洲。其多年生野生种在美国南部经过多年的人工选择,驯化成栽培的陆地棉或美棉,18世纪中期以后引种传播到世界各地广泛栽培。我国早期主要栽培的棉种是南亚地区起源的二倍体棉种亚洲棉(Gossypium arboreum L.),在1949年以后大规模栽培的四倍体棉花品种也是美棉全球性传播带来的。但是,早在4000年前,我国海南的黎族先民就已经掌握了利用棉纤维纺织的技术,海南岛悠久的纺织历史中应用的是一种独特的本土棉花(Hainan Island cotton, HIC)。HIC长期以来在中国海南、广东、广西等地自然生长,是多年生灌木,在严格的短日照条件下才能开花,营养生长旺盛,种子小而坚硬,衣分低,纤维综合品质差;但纤维细,抗逆性很强,是一种宝贵的种质资源(图1)。然而,HIC引入中国南部地区的时间和契机都不清楚,它的起源、与美棉的进化关系也是未知。

本研究选用在海南三亚(崖城,古称崖州)采集到的一株野生本土棉花(HPF17)为材料,组装出高质量基因组。基于现有的陆地棉全基因组重测序数据和11个陆地棉骨干亲本基因组,证实了HIC属于陆地棉较原始的蓬蓬棉野生种系(race)。研究发现HIC种子具有极强的耐盐性,可以在盐水里存活半年以上,并且蓬蓬棉在太平洋岛屿上的分布与太平洋洋流吻合度高。基因组分析发现大约20万年前海南岛本土棉花蓬蓬棉就从原产美洲的四倍体陆地棉中分化出来。因此,我们推测,HIC是随着太平洋洋流漂散,从中美洲西海岸逐渐西进到达中国南海诸岛(海南岛)的。

本研究揭示了现代陆地棉栽培种的形成可能有多种起源,并在各个起源地经历了不同的驯化事件。海南的棉花栽培与应用历史十分悠久,其特色纺织品“崖州布”更是世界非物质文化遗产。成书于春秋战国时期的《尚书·禹贡》有云:“岛夷卉服,厥篚织贝……锡贡”。“卉服”与“织贝”则均指棉质纺织品。《汉书·地理志》记载:“武帝元封元年略以为儋耳、珠崖郡。民皆服布如单被,穿中央为贯头”,表明2000年以前,海南岛的纺织技术已经十分发达。长沙马王堆汉墓出土的棉质崖州布表明当时民众已将精美的崖州布带出海南。结合种种历史资料推测,很显然,早在哥伦布时期以前,美棉驯化栽培前,蓬蓬棉就已经在海南岛被初步驯化和小规模栽培,并用于纺织“崖州布”。因此,三亚(崖州)可能是陆地棉最早驯化和栽培的地点之一,即中国是四倍体棉花最早驯化栽培的国家之一。

结构变异在植物进化、驯化和遗传多样性等方面具有重要意义。本研究还在不同驯化阶段的陆地棉材料间检测到了大量的染色体结构变异,其中有59个SV与产量和纤维品质关联,与陆地棉的驯化和改良关系密切,进一步揭示了 SV在作物驯化和改良中的重要作用。蓬蓬棉是我国唯一一种本土陆地棉野生种系。本研究中鉴定到的大量蓬蓬棉特有的SV、QTL,不仅加深了对蓬蓬棉起源与演化的认识,也为我国棉花育种提供了优异性状的功能基因。

浙江大学博士研究生程宇、黄楚珺,胡艳教授、博士研究生金尚昆等为论文共同第一作者,张天真教授为论文通讯作者,方磊教授和关雪莹教授也参与了本项目的研究。本研究得到了海南崖州湾科技城、浙江省领军型创新团队、中央高校基本科研业务费专项等经费的支持。