聚良材睿智,为迈向一流而奋斗

3月3日,浙江大学/浙江大学海南研究院张天真教授团队联合南通大学王凯教授团队在国际顶尖期刊《自然·遗传》《Nature Genetics》上发表题为“Post-polyploidization centromere evolution in cotton”的研究论文,成功完成了四倍体陆地棉(Gossypium hirsutum)标准系TM-1端粒到端粒(T2T)的全基因组组装,首次揭示了多倍体作物着丝粒的动态演化规律,为理解植物多倍体化后的基因组稳态与适应机制提供了关键线索,对作物的进化及遗传改良具有重要意义。

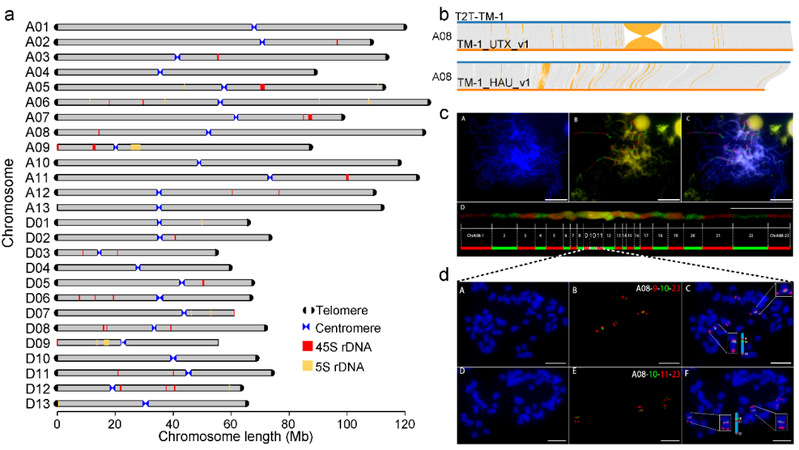

填补基因组空白,解码“生命密码”。 陆地棉是全球最重要的经济作物,占世界棉花产量的90%以上。作为异源四倍体,陆地棉基因组结构复杂且重复序列高,使得完整基因组组装困难。浙江大学“棉花精准育种设计团队”攻克了异源四倍体棉花基因组组装的难点,相继组装并公布了两个版本的陆地棉参考基因组(Nature Biotechnology,2015;Nature Genetics,2019)。由于当时技术的限制,在一些高度重复序列区域,尤其是D02和D08染色体着丝粒区域以及端粒区的组装质量还有待提升。为此,浙江大学联合南通大学,利用超长读长测序技术(ONT)、高精度测序数据(PacBio HiFi),结合Hi-C技术,成功构建了T2T级别的陆地棉标准品系TM-1的完整序列图谱,总长度达22.99亿碱基对,不仅填补了以往发表的基因组版本中数万个空白区域,而且首次系统解析了26条染色体的着丝粒和端粒结构。研究表明,T2T-TM-1基因组包含79,642个高置信度蛋白编码基因,较以往版本新增了6,000多个基因,尤其在抗病、抗逆相关基因家族(如富含亮氨酸重复受体激酶)的注释上提升显著。

着丝粒序列非对称入侵驱动基因组稳态与适应性演化。着丝粒是真核生物染色体的重要结构,决定了细胞分裂过程中染色体的正确分离。但是,着丝粒区域包含复杂的重复序列,序列的快速演化机制一直成谜。研究发现,陆地棉着丝粒区域富含Gypsy类逆转录转座子,且这些重复序列主要来源于其二倍体D祖先基因组(G. raimondii)。在多倍体化过程中,D基因组的着丝粒重复序列不仅自身扩增,还“入侵”到A亚基因组并大量增殖,驱动两个亚组着丝粒的动态平衡一致,最终维持多倍体基因组的遗传稳定。尤为引人注目的是,部分着丝粒在多倍体化后发生“位置迁移”。例如,D08染色体的着丝粒从逆转录转座子富集区转移至串联重复序列区域,并通过高阶重复(HOR)结构扩张形成新着丝粒。这一发现为解析着丝粒形成与演化提供了新视角。

多倍体化的基因组“重塑”。 研究还揭示,陆地棉着丝粒平均长度达1.43 Mb,较二倍体祖先,有22个着丝粒发生明显扩张现象,并伴随染色体倒位、片段插入/缺失等结构变异。这些改变可能通过调控着丝粒微环境,助力多倍体棉花适应基因组加倍带来的生存挑战。

陆地棉T2T基因组和着丝粒动态的解析,标志着我国在植物基因组学和多倍体演化领域取得了重大突破,相关数据已纳入棉花多组学数据库Cottonomics(http://cotton.zju.edu.cn/)。该研究不仅为研究多倍体作物(如小麦、油菜等)的基因组稳态和适应性演化研究提供了范式,也为棉花精准设计育种奠定了理论基础。未来,团队将进一步探索着丝粒变异驱动染色体稳定性及作物抗逆性的分子机制,为应对全球气候变化和粮食安全挑战提供新的育种策略。

浙江大学“棉花精准育种设计团队”胡艳教授、金尚昆博士后,南通大学韩金磊副教授为论文共同第一作者,浙江大学张天真教授、南通大学王凯教授、浙江大学方磊教授为论文共同通讯作者。此外,浙江大学“棉花精准育种设计团队”韩泽刚博士、司占峰副研究员、关雪莹教授、博士研究生严孙艺、博士后玄丽莎以及南通大学余光润博士参与了本研究工作。本研究工作得到了国家重点研发计划、中央高校基本科研业务费(紫金计划)、国家自然科学基金、新疆建设兵团科技项目、博新计划等项目资助。