聚良材睿智,为迈向一流而奋斗

再生稻作为一种高效的水稻种植模式,近年来在我国南方稻区备受关注。它利用头季水稻收割后稻桩上的休眠芽,实现二次收获,具有生育期短、日产量高、省时省工等特点(图1)。这种种植方式不仅降低了种子成本和劳动力投入,还减少了病虫害风险,降低了农药和肥料的使用量,使得稻米品质更优、食味更佳。在2023年中央一号文件中,再生稻被列为南方省份发展多熟制粮食生产的重要措施之一。海南作为热带地区,光温资源充足,非常适合开展再生稻种植,但目前尚未建立完善的生产技术体系。

图1 水稻再生种植模式(海南琼海试验点)

为推动再生稻在海南省的种植,浙江大学海南研究院水稻等粮油作物创新团队舒庆尧教授依托2024年海南省重点研发项目(海南省再生稻生产体系构建与示范应用),根据海南省不同地区的光、温、水资源分布和现有种植制度,选择了以水稻生产为主的代表性区域(崖州、万宁、琼海、白沙、定安、儋州、东方等),确定了再生稻生产的适宜时间和时段,并据此推定了适宜不同区域种植的再生稻品种的特征。通过在海南省多点(时间点和地点)种植这些品种并收集记录其头季及再生的产量、生育期等数据,最终筛选出适合海南省不同地区推广种植的再生稻品种,并据此展开栽培技术的研究,以期全面建立起海南再生稻生产种植体系。该研究旨在充分利用海南丰富的光温水资源,进一步提高水稻产量,同时切实增加海南地区农户的收入水平(图2)。

图2 研究团队实地走访海南省多地(万宁、琼海、白沙、定安等)农户,了解并指导农户再生稻种植和栽培技术

在品种筛选的过程中,研究团队对再生稻的调控机理与因素进行了初步探究,并取得了一定的成果。近日,Plant Stress期刊在线发表了浙江大学海南研究院水稻团队题为Transcriptome and hormonal analyses reveal an important role of auxin and cytokinin in regulating rice ratooning ability的研究论文(doi.org/10.1016/j.stress.2025.100866)(图3)。

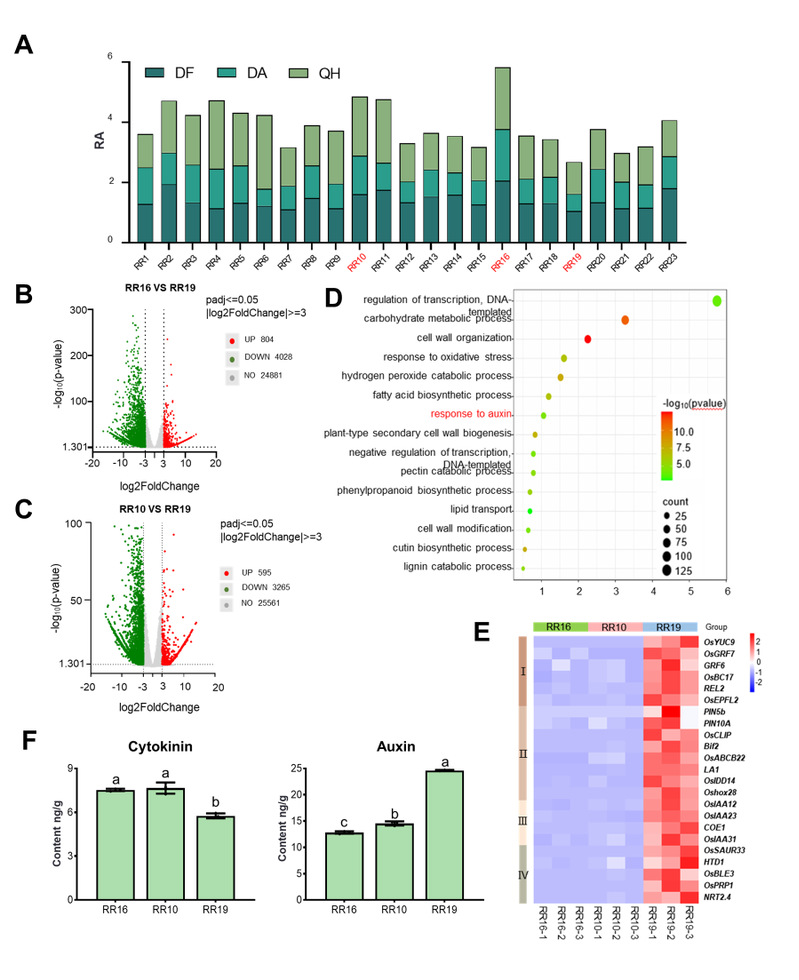

该研究对在海南省内三个不同地点种植的23个水稻品种的再生力性状进行了评估,结果显示存在显著的表型差异(图4A)。通过选定再生力存在显著差异的品种进行转录组测序(图4B-C),同时结合GO和KEGG富集分析表明,参与植物激素(生长素和细胞分裂素)生物合成和响应途径的基因在差异表达基因中显著富集(图4D-E)。植物激素测定和qRT-PCR分析证实,强再生力品种中参与生长素信号通路基因的表达水平及生长素含量显著低于弱再生力品种,而细胞分裂素水平则更高(图4F)。这些发现揭示了生长素和细胞分裂素在水稻再生力调节中的重要作用,为再生稻的育种和栽培提供了新的思路。

浙江大学海南研究院水稻团队首席舒庆尧教授和专职科研人员蒋萌副研究员为论文共同通讯作者,硕士研究生胡灿和博士研究生郑琛凡为论文共同第一作者。特别感谢华中农业大学彭少兵教授,中国水稻所陈惠哲教授、向镜副教授,江西省农科院邵彩虹教授,海南大学张宝琴副教授,崖州湾国家实验室姚义龙博士等专家在研究过程中给予的指导和帮助。本研究得到了海南省重点研发项目、海南省自然科学基金、海南省“南海新星”科技创新人才平台项目和浙江大学海南研究院科研启动经费的资助。