聚良材睿智,为迈向一流而奋斗

近日,浙江大学武亮教授团队在国际权威学术期刊Plant, Cell & Environment发表了题为Mining genetic variations reveals the differentiation of gene alternative polyadenylation involving in rice panicle architecture regulation的研究论文,为作物产量性状的遗传调控机制解析提供了新见解。

本研究基于已公布的水稻自然群体的基因组数据,结合在三个不同年份的一次枝梗数、穗长和每穗颖花数表型数据,采用整合基因组学策略,结合多位点关联分析、转录组分析和群体基因组学分析方法,系统解析了水稻穗部关键性状的遗传基础。鉴定出多个潜在调控一次枝梗数、穗长和每穗颖花数的遗传位点(QTN 和 QEI),发现多个QEI位点表现出温度敏感性,凸显了基因-环境互作对产量稳定性的重要作用。

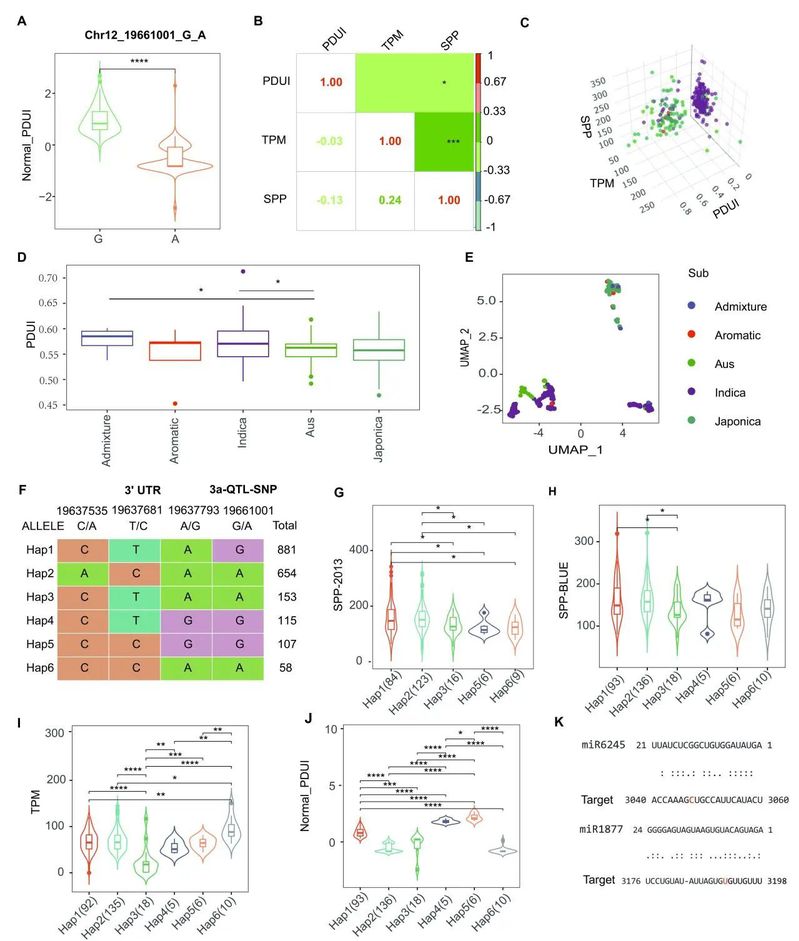

基因组变异可导致mRNA 3′UTR长度变化,这些变异位点被称为3′UTR选择性多聚腺苷酸化(alternative polyadenylation, APA)数量性状位点(3′aQTL)。该研究在水稻穗发育期鉴定出大量影响基因转录本3′UTR长度的3′aQTLs,并发现其变异与穗部性状多样性相关联的现象,表明APA调控变异可能是表型可塑性和进化适应性的重要驱动力(图1)。

图1 3′aQTL对水稻穗发育性状的调控分析

本研究通过鉴定响应高温环境条件的候选基因、优势单倍型以及调控变异,不仅阐明了水稻穗部结构的遗传基础,还发现了APA遗传变异在影响产量农艺性状中的重要作用。未来对这些遗传靶标的分子功能进行验证,可为基础研究成果转化为农业生产实际应用提供更多可能性。

浙江大学海南研究院硕士研究生刘传佳为该论文的第一作者,研究生巫欣烨、Muhammad Fahad,赵琼以及海南研究院专职教师刘振也参与了此工作。该研究得到了海南省自然科学基金、浙江省自然科学基金和国家自然科学基金等项目的资助。

原文链接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/pce.15618